自從Roy Fielding博士在2000年他的博士論文中提出REST(Representational State Transfer)風格的軟件架構模式后,REST就基本上迅速取代了復雜而笨重的SOAP,成為Web API的標準了。

什么是Web API呢?

如果我們想要獲取一篇Blog,輸入http://localhost:9000/blog/123,就可以看到id為123的Blog頁面,但這個結果是HTML頁面,它同時混合包含了Blog的數據和Blog的展示兩個部分。對于用戶來說,閱讀起來沒有問題,但是,如果機器讀取,就很難從HTML中解析出Blog的數據。

如果一個URL返回的不是HTML,而是機器能直接解析的數據,這個URL就可以看成是一個Web API。比如,讀取http://localhost:9000/api/blogs/123,如果能直接返回Blog的數據,那么機器就可以直接讀取。

REST就是一種設計API的模式。最常用的數據格式是JSON。由于JSON能直接被JavaScript讀取,所以,以JSON格式編寫的REST風格的API具有簡單、易讀、易用的特點。

編寫API有什么好處呢?由于API就是把Web App的功能全部封裝了,所以,通過API操作數據,可以極大地把前端和后端的代碼隔離,使得后端代碼易于測試,前端代碼編寫更簡單。

一個API也是一個URL的處理函數,我們希望能直接通過一個@api來把函數變成JSON格式的REST API,這樣,獲取注冊用戶可以用一個API實現如下:

|

1

2

3

4

5

6

7

8

|

@api@get('/api/users')def api_get_users(): users = User.find_by('order by created_at desc') # 把用戶的口令隱藏掉: for u in users: u.password = '******' return dict(users=users) |

所以,@api這個decorator只要編寫好了,就可以把任意的URL處理函數變成API調用。

新建一個apis.py,編寫@api負責把函數的返回結果序列化為JSON:

|

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

|

def api(func): @functools.wraps(func) def _wrapper(*args, **kw): try: r = json.dumps(func(*args, **kw)) except APIError, e: r = json.dumps(dict(error=e.error, data=e.data, message=e.message)) except Exception, e: r = json.dumps(dict(error='internalerror', data=e.__class__.__name__, message=e.message)) ctx.response.content_type = 'application/json' return r return _wrapper |

@api需要對Error進行處理。我們定義一個APIError,這種Error是指API調用時發生了邏輯錯誤(比如用戶不存在),其他的Error視為Bug,返回的錯誤代碼為internalerror。

客戶端調用API時,必須通過錯誤代碼來區分API調用是否成功。錯誤代碼是用來告訴調用者出錯的原因。很多API用一個整數表示錯誤碼,這種方式很難維護錯誤碼,客戶端拿到錯誤碼還需要查表得知錯誤信息。更好的方式是用字符串表示錯誤代碼,不需要看文檔也能猜到錯誤原因。

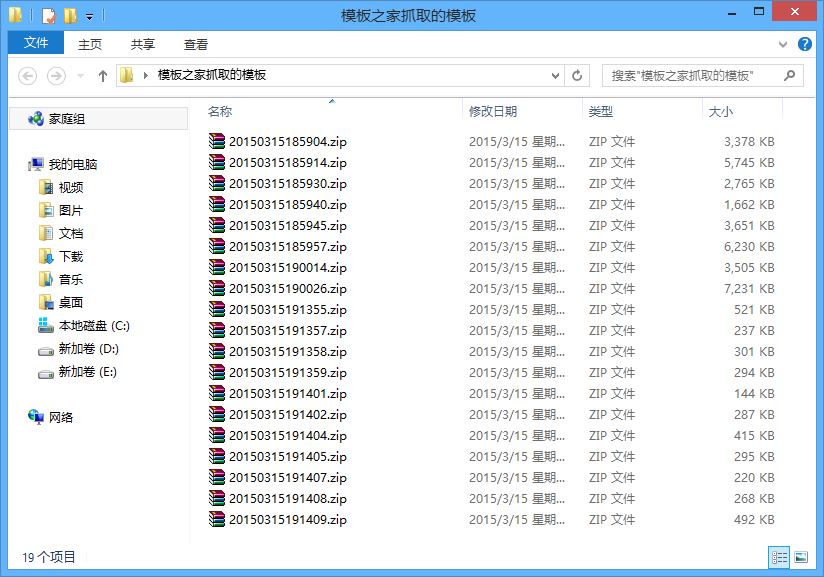

可以在瀏覽器直接測試API,例如,輸入http://localhost:9000/api/users,就可以看到返回的JSON: